製品開発に携わっている、新しいアイデアを形にしたいと考えている、という方にとって、試作実験機(プロトタイプ)は欠かせない存在です。

試作実験機は製品開発の早期段階で作る試作品で、アイデアの検証、問題点の発見、改善点の明確化を可能にします。これにより、開発の効率化とコスト削減が実現可能です。

本記事では、試作実験機の基本から種類、メリット・デメリット、作り方まで徹底解説します。ぜひ最後までご覧いただき、製品開発プロジェクトを成功に導くための参考にしてください。

試作実験機とは?

試作実験機とは、製品開発の序盤で機能やデザインを確認するための試作モデルのことです。主な目的は、製品開発における一定の基準の決定です。実際に手に取って確認でき、図面や写真だけでは伝わらない情報を共有できます。

試作実験機は、一般的に大量生産前の小ロット(10〜100個程度)で作られ、複数のパターンで検証するものです。試作品と似ていますが、試作実験機は開発初期段階で作るのに対し、試作品は完成品の量産前に作る点で異なります。製造現場では、試作機と実験機をほぼ同じ意味で使うこともあります。

ただ、試作実験機は製品開発の初期段階で作る「アイデアの具現化」です。頭の中にあるコンセプトを形にして、その可能性や問題点を早期に発見するための役割を果たすものだと考えてください。

試作実験機と試作品の違い

試作実験機は「検証」が主目的、試作品は「確認」が主目的という決定的な違いがあります。そのほかの違いは、以下のとおりです。

| 比較項目 | 試作実験機 | 試作品 |

|---|---|---|

| 開発段階 | ○ 序盤(コンセプト検討・基本設計時) | △ 終盤(詳細設計完了・量産前) |

| 変更の自由度 | ○ 高い(柔軟な変更が可能) | × 低い(変更が制限的) |

| 主な目的 | ○ 機能・デザインの検証 | △ 最終確認と量産準備 |

| 失敗の許容度 | ○ 失敗しても良い範囲 | × 失敗は許されない |

| 性質 | ○ 探索と発見のツール | △ 確認と準備のツール |

| 精度・完成度 | △ 必要な機能に焦点(他は簡易的でも可) | ○ 最終製品と同等の精度・完成度 |

| 外観・仕上げ | △ 簡易的でも可 | ○ 最終製品と同等 |

| 製作数量 | △ 1〜数個(少量) | ○ 10〜100個程度(小ロット) |

| バリエーション | ○ 複数パターンの作成も | △ 量産時と同条件での作成 |

| 検証の種類 | △ 質的検証中心 | ○ 質的・量的検証両方 |

| コスト | ○ 低コスト重視 | × 最終製品と同等(比較的高コスト) |

| 材料・製法 | △ 段ボール・3Dプリントなど安価な材料も | ○ 量産と同じ材料・部品・製法 |

| 投資の性質 | ○ アイデア検証の最小投資 | △ 量産準備の必要投資 |

製造業では両者を明確に区別し、開発プロセスの各段階で適切な判断を可能にします。製品開発の成功率を高め、無駄なコストや時間を削減するための基本となるのです。

試作実験機の4つの主要タイプ

試作実験機には目的や開発段階によって、以下の異なる4つのタイプがあります。

- 原理試作

- 機能試作

- デザイン試作

- 量産試作

原理試作:コンセプト検証用

原理試作は、設計段階で機能や性能の検証を目的として行う最初の試作実験機です。原理試作では、アイデアの実現性を最小限の労力での確認が目的となります。

言い換えれば、製品のコンセプトを固めるためのステップで、外観よりも、「動くか」「原理が正しいか」という機能の検証を優先します。見た目や使い勝手は二の次で考え、段ボールや木材など、入手しやすい材料で簡易的に作るケースが多いです。

原理試作は、「そもそもこのアイデアは実現できるのか?」というもっとも基本的な問いに答え、製品開発の方向性を決める役割を担っています。

機能試作:性能テスト重視

機能試作(EVT:Engineering Validation Test)は、製品の性能や機能を詳細にテストする試作実験機です。原理試作よりも精度が高く、実際の使用環境に近い条件でテストすることから「検証と改善を繰り返すサイクルの中心」となる段階です。

このフェーズでは、実際の使用条件での性能を確認し、耐久性や安全性などの検証を行います。また、技術的な課題の洗い出しと解決策を検討することもあります。

機能試作では、最終製品に近い機能部品を使用しますので、外装が簡易的でも内部機構は実際の製品と同等の精度が必要です。つまり、「この製品は求める性能を発揮できるか?」という技術的な問いに応えるための試作実験機だといえるでしょう。

デザイン試作:外観と使い勝手の確認

デザイン試作は、製品の外観や形状、使い勝手を検証するための試作実験機です。機能テストを経たモデルのデザイン面を重点的に確認する段階で、ユーザー体験(UX)の向上に直結するプロセスです。

「この製品はユーザーにとって魅力的で使いやすいか?」を知るために、見た目や触感、使いやすさをユーザーテストで確認したり、ブランドイメージとの整合性をチェックしたりします。内部機構を簡略化するケースもありますが、重量や重心、外観の仕上げや素材感は実物に近づけることが重要です。

量産試作:最終確認と量産準備

量産試作は、機能とデザインを最終製品に近い形にした試作実験機です。量産前の最終確認と実現性の検証が主な目的で、この段階を「試作」と呼ぶ現場もあります。

主な目的は、最終製品とほぼ同じ材料・工法で製作し、量産時の課題を事前に発見することです。コストや製造時間の見積もりにも活用され、実際の製造ラインを使って仕上げるケースもあります。

製造工程の最適化や作業手順の確立も同時に行って、「この製品は効率的に量産できるか?」という問いに応える試作実験機となります。

製品開発で試作実験機を作る7つのメリット

製品開発プロセスにおいて試作実験機を作ることには、以下のメリットがあります。

- アイデアを具現化して伝えられる

- 投資家やクライアントへの説得力が高まる

- チーム内の認識を統一できる

- 早期に問題を発見できる

- ユーザーからのフィードバックを獲得できる

- 開発コストを削減できる

- 特許申請の裏付けに使える

アイデアを具現化して伝えられる

試作実験機は、頭の中のアイデアを実際に触れる形にできる手段です。図面や言葉だけでは伝わらない情報を、立体物として共有できます。これにより、抽象的なコンセプトが具体的な製品へと進化します。

つまり、思考から現実への橋渡し役として機能し、「このようなイメージ」を「これです」に変換できるということです。開発チームやクライアントへより正確なイメージを伝え、同じものを見て議論できます。言葉だけでは説明しきれない価値を示すことができ、製品開発の方向性を明確にする第一歩となります。

投資家やクライアントへの説得力が高まる

試作実験機は、投資家やクライアントに製品コンセプトを説得力を持って伝えるきっかけにもなります。プレゼンテーションやピッチの場で、実物を見せることで理解度と興味関心が向上します。言葉だけでは伝わらない価値を示せることで、もっとも効果を発揮するのです。

投資判断や発注判断のハードルを下げる効果が期待でき、試作実験機があることで、プロジェクトの進捗度や実現性も示すことができます。資金調達や受注獲得の成功率を高められる側面から見れば、とりわけスタートアップや新規事業では有用でしょう。

チーム内の認識を統一できる

試作実験機は、開発チーム全員が同じ物を見て議論できる共通基盤ともなります。通常、文字や図面だけでは各メンバーの頭のなかでイメージが異なってしまいやすいです。実物があれば、認識のずれを最小化した開発が可能になります。

例えば、エンジニア、デザイナー、マーケティング担当者の認識をそろえ、「こういうことだったのか」という気づきを共有できるといった具合です。試作実験機によるチーム内の認識統一は、「全員が同じ方向を向いて進む」ための基盤となり、開発の質と効率を高める効果が期待できます。

早期に問題を発見できる

試作実験機を作ることで、設計図や企画段階では気づけなかった問題点を早期に発見できます。実物を手にして使用感を確認できれば、理論上は問題なくても実際には使いづらい点などが明らかになるからです。

開発の初期段階での以下の問題発見は、修正コストの削減につながります。

- 図面上では見えない干渉や組み立ての問題を発見できる

- 想定外の使い方による不具合を確認できる

- 感覚的な問題(重さ、バランス、握り心地など)を把握できる

問題の発見が遅れるほど、修正にかかるコストは増加しやすいものです。「安いうちに直す」という開発の鉄則を実現し、製品の質を高めながらコストを抑える一石二鳥の効果を得られるでしょう。

ユーザーからのフィードバックを獲得できる

試作実験機を使ったユーザーテストにより、実際のターゲット層から生の声を集められるのも利点です。開発者が気づかなかった使い方や改善点を発見できる貴重な機会となります。市場投入前に、製品を改善する最後のチャンスともいえるでしょう。

ユーザーの予想外の反応や使い方を知れるほか、製品の魅力をさらに高めるヒントまで得られるケースも少なくありません。ユーザーを「共創者(コントリビューター)」と位置づけ、開発プロセスに巻き込む新しい形も生まれています。

開発コストを削減できる

試作実験機への投資は、長期的にはコスト削減につながります。開発後半や製品リリース後の修正で、初期段階の何倍ものコストがかかるのを防げるためです。コストのイメージは、「企画段階<設計段階<試作段階<量産段階<市場投入後」で高くなっていきます。

早期の問題発見と修正により、手戻りを最小限に抑えられます。例えば、試作実験機で1の投資をすれば、後工程で10の節約になるといった具合です。なかでも安全性や法規制に関わる問題は、早期発見が極めて重要です。試作実験機は「保険」としての役割も果たし、小さな投資でリスクを回避する手段となります。

特許申請の裏付けに使える

最後に、試作実験機は特許申請の際の「実施可能性」を示す重要な証拠となります。特許出願では、アイデアが実際に機能するかを伝えなければならないケースがあります。「絵に描いた餅」ではなく実現可能な発明であるという証明になるわけです。

知的財産戦略の一環として、試作実験機の記録を残しておくことも重要です。試作実験機による特許申請の裏付けは、企業の知的財産を守り、競争優位性を確保するための役割を果たします。なかでも技術革新が激しい分野では、この点がメリットとなるでしょう。

製品開発で試作実験機を作る2つのデメリット

試作実験機の作成にはメリットがありますが、以下のデメリットもあります。

- 追加コストが発生する

- 市場投入のタイミングが遅れる

追加コストが発生する

試作実験機の製作には、どうしても時間とリソースが必要で、なかでも複雑な製品では高額になります。素材や作り方によって異なりますが、一定のコストは覚悟すべきでしょう。

ただし、この投資は長期的に見れば、あとで手戻りしたときのコストよりは少なくなる傾向があります。先行投資としての性質を持っており、将来的なリスク回避のためのコストと考えることができるからです。

試作実験機の製作コストを抑えるためには、目的を明確にして必要最小限の機能に絞る、3Dプリンターなどの低コスト技術を活用する、段階的に試作を進めるなどの工夫が有効です。

市場投入のタイミングが遅れる

試作段階が長引くと、市場投入のタイミングが遅れる可能性があります。細部にこだわりすぎて、本来の目的や課題から注意がそれて失敗したというケースもあります。

限られたチームリソースを試作実験機に割くことで、ほかの開発作業が遅れる場合もあるでしょう。なかでも競争の激しい市場では、発売のタイミングが製品の成否を左右しかねない要因です。

このデメリットを最小化するためには、試作実験機の目的と範囲を明確に定め、スケジュールの厳格な管理が重要です。すべての機能を一度に試作するのではなく、重要な機能から順に検証していく「段階的アプローチ」も有効でしょう。

製品開発の試作実験機の製作プロセス

試作実験機の製作は、「素早く作って検証する」サイクルが基本です。6つのステップを順序立てて進めることで、質の高い試作実験機が完成します。

- 目的・要件の明確化

- スケッチ・ラフ図面の作成

- 素材・製作方法の選定

- 実際の製作作業

- 機能とデザインのテスト

- 改良点の洗い出しと修正

1. 目的・要件の明確化

試作実験機を作る前に、「何のために作るのか」「何を検証したいのか」を明確にする最初のステップです。目的が曖昧だと、無駄な機能に時間を使ったり、検証ができなかったりする危険性があります。

検証したい機能や性能を具体的にリストアップする、優先順位をつけて、必須の要素と省略可能な要素を区別するなどの作業が含まれます。丁寧に進めると、「だれに」「何を」「どのように」見せるかを考慮し、要件を文書化して関係者と共有し、方向性のずれを防止できるでしょう。

2. スケッチ・ラフ図面の作成

試作実験機を形にする前に、スケッチやラフ図面で大まかなイメージを固める段階です。紙に手書きでも、デジタルツールでも、スケッチとしてアイデアを視覚化することが重要です。

スケッチは「ブレインストーミングの準備」としての役割を果たしますので、図にして言葉よりもアイデアを明確に表現します。この段階で複数の案を検討できれば、最適な方向性を見つけることもできます。

スケッチやラフ図面の作成は、頭の中のアイデアを整理し、あとの工程をスムーズにする準備作業だと考えましょう。

3. 素材・製作方法の選定

試作実験機の目的に合わせて、適切な素材と製作方法を選ぶステップです。例を挙げるとしたら、以下のとおりです。

- 段ボール・紙:もっとも手軽で低コスト、概念検証に適する

- 木材:比較的加工しやすく、強度もある

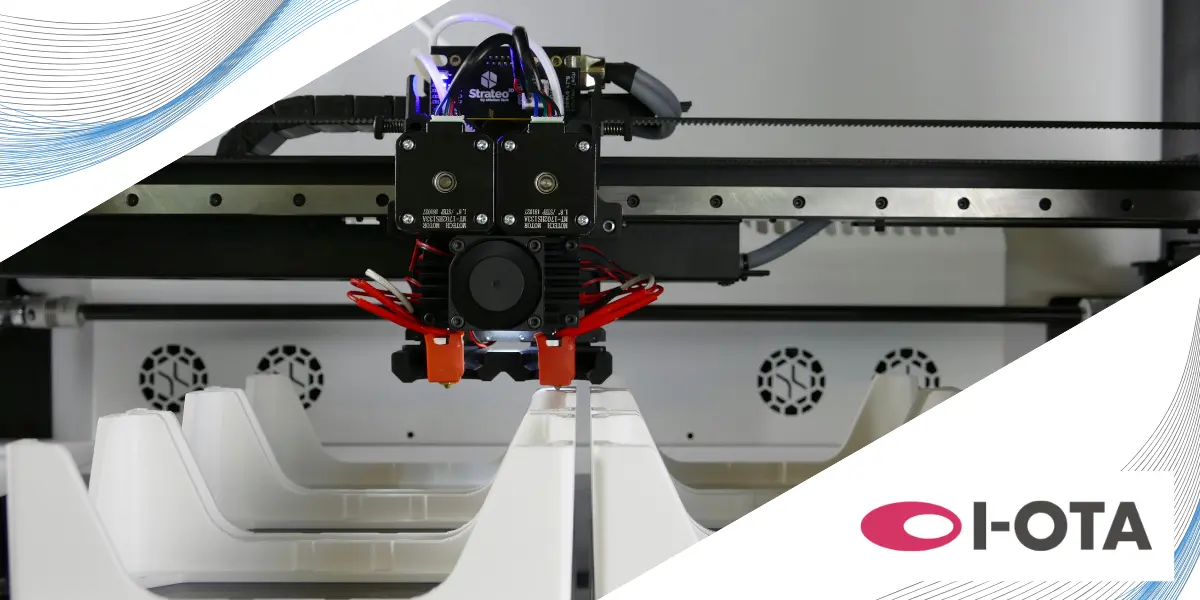

- 樹脂(3Dプリント):複雑な形状も作れ、精度も高い

- 金属:強度や耐熱性が必要な場合に選択

コスト、時間、精度、耐久性などのバランスを考慮して選ぶのがポイントとなります。例えば、目的が「外観確認」なら見た目重視の素材、「機能検証」なら性能重視の素材を選ぶといった具合です。

製作方法も、手作業、工作機械、3Dプリント、外注など多様な選択肢から選定可能です。目的に合わせた最適な選択が、効率的な試作実験機製作のカギとなります。

4. 実際の製作作業

次は、計画にもとづいて試作実験機を実際に形にしていく段階です。手作業から3Dプリント、外注まで、選んだ製作方法に応じて進めます。製作中に設計の問題点が見つかるといったトラブルはどうしても起きるため、柔軟な対応が必要です。

細部の調整や微修正を繰り返しながら進めつつ、写真や記録を残しておくとあとの改良に役立ちます。3Dプリンターを使う場合は、造形方向や内部構造の設定も忘れてはなりません。複数の部品を組み合わせる場合は、組み立て順序も考慮した製作が必要になります。

この実際の製作作業は試作実験機づくりの「本番」であり、計画と柔軟性のバランスを取りながら進める創造的なプロセスです。予期せぬ問題が発生しても、それ自体が貴重な学びとなることを忘れないようにしましょう。

5. 機能とデザインのテスト

製作作業が終われば、完成した試作実験機の機能や使い勝手を実際に確認するステップです。当初の目的や要件に照らし合わせて、期待通りの結果が得られているか検証します。可能であれば、実際のユーザーや関係者にも試してもらうことが理想的です。

- 機能面:動作の確認、性能の測定、耐久性のチェックなど

- デザイン面:見た目、触感、使いやすさの確認など

- 安全面:危険な部分や不具合がないかの確認

テスト結果は客観的に記録し、数値化できるものは数値で残しましょう。予想外の使い方や極端な条件でのテストも、特定の製品では有効な場合があります。

このように機能とデザインのテストは試作実験機の「検証」フェーズであり、当初の目的が達成されたかを確認するステップとなります。

6. 改良点の洗い出しと修正

最後に、テスト結果にもとづいて、改良すべき点を明確にし、次のバージョンに活かす段階です。発見された問題点や改善案を整理しつつ優先順位をつけ、必要に応じて修正版の試作実験機を作成する判断を行います。

重大な問題は早急に対処し、中長期的な改善点はリスト化して保存することが有効です。予想外の良い点も記録しておくと良いでしょう。改良点は「機能面」「デザイン面」「製造面」「コスト面」など多角的に検討することが大切です。

次の開発ステップに進むか、再度試作実験機を作り直すかの判断もこの段階で行います。この繰り返しのサイクルが、製品の完成度を高めていくのです。

試作実験機を開発する際の4つの注意点

試作実験機を開発する際の注意点は、以下の4つです。

- 目的設定を曖昧にしない

- 過剰に完成度にこだわらない

- 作るだけで終わらない

- スケジュール管理は甘くみない

目的設定を曖昧にしない

試作実験機製作の失敗要因は、目的設定があいまいなまま、「とりあえず作ってみよう」と進めてしまうことです。「何のために作るのか」「何を検証したいのか」が不明確だと、無駄な時間とリソースを消費してしまいます。

また、目的があいまいだと、評価基準も定まらず、成功したのか・失敗したのかの判断もできません。完成度や精度をどこまで高めるべきかの判断もつかなくなってしまいます。

だからこそ、「この試作実験機で何がわかれば成功なのか」を事前に明確にしておくことが重要です。目的設定を明確にするために、「検証したい機能・性能は何か」「だれに見せるためのものか」「どのような判断をするために作るのか」などを文書化しましょう。

過剰に完成度にこだわらない

試作実験機の製作における落とし穴は、必要以上に完成度を高めようとすることです。

検証に必要な最低限の機能や精度を超えて作り込むと、時間とコストの無駄になります。なかでも完璧主義の人や技術者は、この罠に陥りやすいでしょう。

「もう少し良くしたい」というように、無限ループにハマらないよう注意が必要です。本来の目的と関係ない部分の作り込みを避け、「素早く作って検証する」という本来の目的を達成するため、目的に応じた適切な完成度を見極めてください。

試作実験機は完璧な製品ではなく、検証のためのツールであることを常に意識しましょう。必要な機能だけを実装し、それ以外は簡略化できれば、効率の良い開発が可能になります。

作るだけで終わらない

試作実験機を作っても、適切なフィードバックを集めなければ価値が半減します。自己満足で終わらせず、客観的な評価を得ることが重要です。

| 評価基準 | 評価内容 |

|---|---|

| 機能性の検証 | – 各機能が正しく動作するか – 速度、精度、耐久性などの数値評価 – 想定外の使用でも問題ないか |

| ユーザビリティの評価 | – 説明なしでも操作できるか – 繰り返し使用で上達するか – 使用後の感想や印象 |

| 製造可能性の確認 | – 必要な部品が安定供給可能か – 複雑な組み立て工程がないか – ばらつきなく製造できるか |

| コスト見積もりの精度 | – 量産時の材料費の見積もり – 工数や設備投資の見積もり – メンテナンスや消耗品の見積もり |

| 市場性の予測 | – 「いくらなら買いたいか」の調査 – 既存製品と比べた優位性の確認 – 想定ユーザー層の反応 |

なかでも開発者自身が使うだけでは、バイアスがかかった評価になりやすいです。「作ることが目的化」したり、都合の良いフィードバックだけを集めたりするのは避けて、フィードバックは「数」よりも「質」と「多様性」を求めましょう。

スケジュール管理は甘くみない

試作実験機製作では、スケジュール管理の甘さが全体の開発計画に影響を及ぼします。「とりあえず作る」という姿勢ではじめると、いつの間にか時間とリソースを大量消費してしまいます。

特に、複数の試作実験機を段階的に作る場合、全体のスケジュール管理が重要になります。「思ったより時間がかかる」と考え、予期せぬ問題発生への時間的余裕を持つことが大切です。フィードバックを反映する時間の確保忘れはよく起こりがちなので注意しましょう。

あくまでも、試作実験機は「完璧」を目指すものではなく、「検証に必要な最低限」を目指すものです。スケジュール管理の甘さは、試作実験機の本来の目的である「早期検証」を妨げる要因となります。期限設定と優先順位づけが成功へのカギです。

試作実験機の作成にかかる費用の目安

試作実験機の予算は、『一概にいえない』というのが正しい答えです。製品の複雑さ、規模、目的によって異なります。簡易的なコンセプト検証なら数千円〜数万円、精密な機能検証なら数十万円〜数百万円の幅があります。

例えば、原理試作であれば低コストの材料で簡易的に作ることができます。一方で、量産試作では実際の製品と同等の材料や製造方法を使うため、コストが高くなるでしょう。

試作実験機の適切な予算は「必要最小限の投資で目的を達成できる金額」です。目的を明確にしたうえで、利用可能なリソースや支援サービスを賢く活用してください。

試作実験機の製作は”ワンストップ”のI-OTAへ

製品開発における試作実験機の重要性は、ご理解いただけたでしょうか。しかし、自社だけで試作実験機を作るのは、設備や技術、人材などの面で難しいと感じた方がほとんどだと思います。

そこでおすすめなのが、I-OTA合同会社の試作開発サービスです。I-OTAは「世界のイノベーターと共に歩む」「共につくる歓び」を掲げる大田区発の共同事業体で、モノづくり経験豊富な現場力とDXを融合した連携により、製品企画から試作品開発、設計、加工まで一貫したサービスを提供しています。

I-OTAの強みは、大田区に集積する約3,500社以上の製造業のネットワークを生かした「令和の仲間まわし」です。お客様の図面やアイデアをもとに、最適な企業を選定してプロジェクトチームを立ち上げ、設計開発・製造・各種検査・実証実験まで一貫して対応。I-OTA内の連携で、製品完成まで効率よく進行できます。

もちろん、図面がなくても大丈夫です。漠然とした構想や完成イメージから、共にアイデアを出しながら解決に必要な仕様や構想を考え、図面作成から試作まで対応可能です。

製品開発を成功に導くパートナーとして、ぜひI-OTAにご相談ください。

まとめ

試作実験機(プロトタイプ)は製品開発の早期段階で作る試作品で、アイデアの検証、問題点の発見、改善点の明確化を可能にし、開発の効率化とコスト削減を実現する重要なプロセスです。

試作実験機には原理試作、機能試作、デザイン試作、量産試作の4つの主要タイプがあり、それぞれが開発の異なる段階で役割を果たします。目的設定の明確化、過度な完成度へのこだわりを避けること、適切なフィードバックの収集、厳格なスケジュール管理で失敗を防ぎましょう。

I-OTAでは、お客様の図面やアイデアをもとに、最適な企業を選定してプロジェクトチームを立ち上げ、設計開発・製造・各種検査・実証実験まで一貫して対応いたします。製品開発を成功に導くためにも、ぜひご相談ください。

よくある質問(FAQ)

試作とはどういう意味ですか?

試作とは、本格的な生産の前に、製品の機能や性能、デザインなどを確認するために少量作ることを意味します。「試しに作る」という言葉通り、本番前の検証、および確認のためのプロセスです。

製品開発において必須のステップであり、リスク低減の手段となります。試作には、開発初期の「プロトタイプ(試作実験機)」と、量産前の「試作品」という段階があります。

試作品とプロトタイプの違いは何ですか?

試作品とプロトタイプ(試作実験機)は、製造業では似た意味で使いますが、厳密には違いがあります。

プロトタイプ(試作実験機)は開発の「序盤」で作られ、コンセプトや機能の検証が目的です。一方、試作品は開発の「終盤」で作られ、量産前の最終確認が目的となります。

プロトタイプは変更の自由度が高く、一定の失敗も許容する一方、試作品は最終製品に近い精度と完成度が求められ、変更の余地は少なくなります。

機能試作とは何ですか?

機能試作(EVT:Engineering Validation Test)とは、製品の性能や機能を詳細にテストするための試作実験機のことです。原理試作よりも精度が高く、実際の使用環境に近い条件でテストされます。

主に、検証と改善を繰り返すサイクルの中心となる段階です。外装は簡易的でも、内部機構は実際の製品と同等の精度が求められるのが特徴です。